遂にF12025年シーズン、マシンのローンチまで1ヶ月を切りました。

それと同時に2022年から施行されているレギュレーションの最終年となります。

2021年までのレギュレーションと打って変わったグランドエフェクト型のマシン。

これまでこのルールで3シーズン戦ってきましたが、結局何が正解で不正解なのか?

私なりに分析してみました。

今回は前編、フロント付近を中心に解説していきます。

フロントウイングはフラップ角を付けるな!フレキシブル(捻じれ)を活かせ!

では、先ずはフロントウイングの分析からスタートです。

現行レギュレーションにおけるフロントウイングで分かっていることは、フロントウイングのフラップを立ててはいけないということです。

何故なのか?

バージボードが存在していないからです。

バージボードはフロントタイヤの後方あたりに存在していた空力パーツ。

このバージボードによりフロントウイングで跳ね上げられた気流を抑え付けて強力なダウンフォースを作っていた。

しかしそれ故に後方の気流が乱れてしまい、接近戦を難しいものにしてしまっていました。

その結果、現行レギュレーションでは気流を乱すバージボードは撤去されてしまいました。

現在はフロントウイングから跳ね上げられた気流を受け止められるのは、フロントサスペンションとサイドポッドしかありません。

フラップの角度を付けてしまうと跳ね上げた気流を受け止められなくなってしまいます。

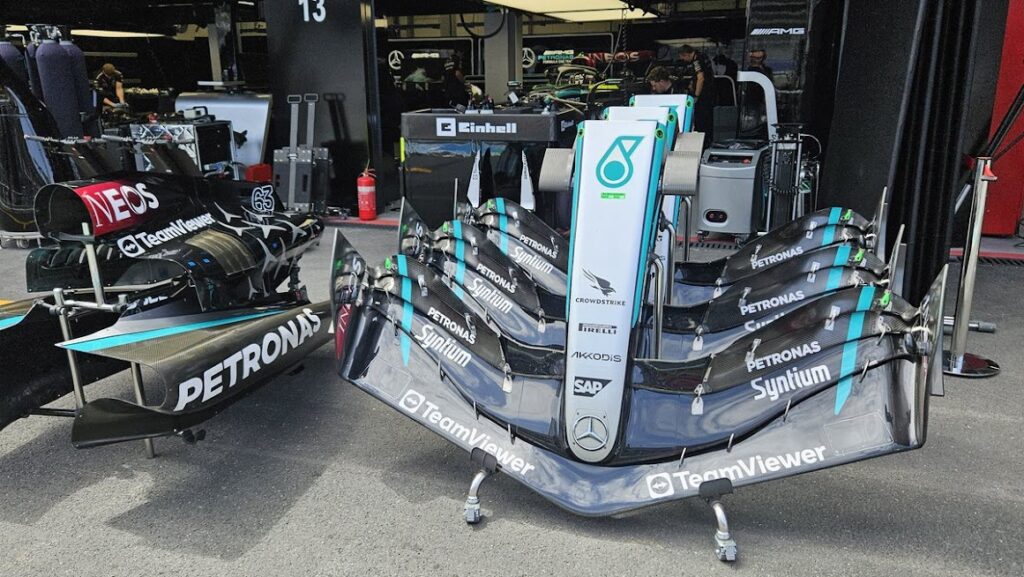

フラップが立てられない分各チームが取ったアプローチが以下の写真になります。

メルセデスW15とフェラーリSF-24のフロントウイングです。

2チームに共通していることは2段目のフラップの前後幅が他のフラップよりも広く取られています。

フラップの角度が立てられない分、中央部分のフラップの前後幅を広くすることで、気流を抑えつける範囲を長くとれるようにしています。

3段目と最上段フラップの前後幅を伸ばし過ぎると、気流が跳ね上がりすぎてしまい、ダウンフォース発生に繋がらない。

広過ぎる前後幅は、かえってドラッグも生み出してしまうので、上段のフラップの前後幅は、削り気味の方がいいのです。

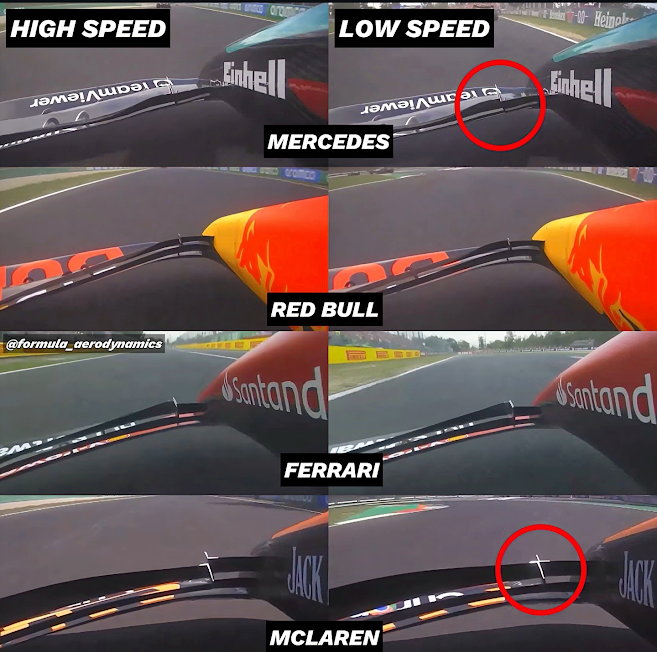

次に前のレギュレーションからも注目されていたフレキシブルウイング。

フレキシブルウイングはフロントウイングのフラップの角度が速度域に応じて切り替わるフラップのこと。

速度域が低い時はフラップは立ち気味でダウンフォースがしっかりと効くように。

逆に速度域が高い時はフラップが寝てくれ、ストレートのトップスピードを伸ばす際に邪魔なドラッグを削減してくれています。

フロントウイング上段部分のセパレーター(青矢印)に工夫が凝らしてあります。

外側の接続部分と内側の接続部分が分かれています。

こうすることで速度域が高くなると、内側もしくは外側のフラップが圧力の力で沈み込む。

先ほどフラップの2段目の前後幅を広く取ることでダウンフォースを多く発生させていると説明しましたが、この造りはフレキシブルウイングにおいても役に立ちます。

2025年はフレキシブルウイングに対する取り締まりが強化されるみたいなので、各チームがどのような対応を取ってくるのか?

フロントウイング全体を見た時にもう一つ重要な点があるとすると、ノーズの張り出し位置と高さです。

先ず、こちらが私が正解と考えるノーズの張り出し位置です。

フラップ最先端は独立した作りとなっています。

フラップ角度を付けられない分はスロットギャップ(フラップ間の隙間)を通じてノーズ下に気流を流します。

ダウンフォース発生の大前提の一つとして、ある程度の空気量が必要です。

先ほどのメルセデスとフェラーリのフロントウイングのノーズもフロントウイング最先端のフラップは独立しています。

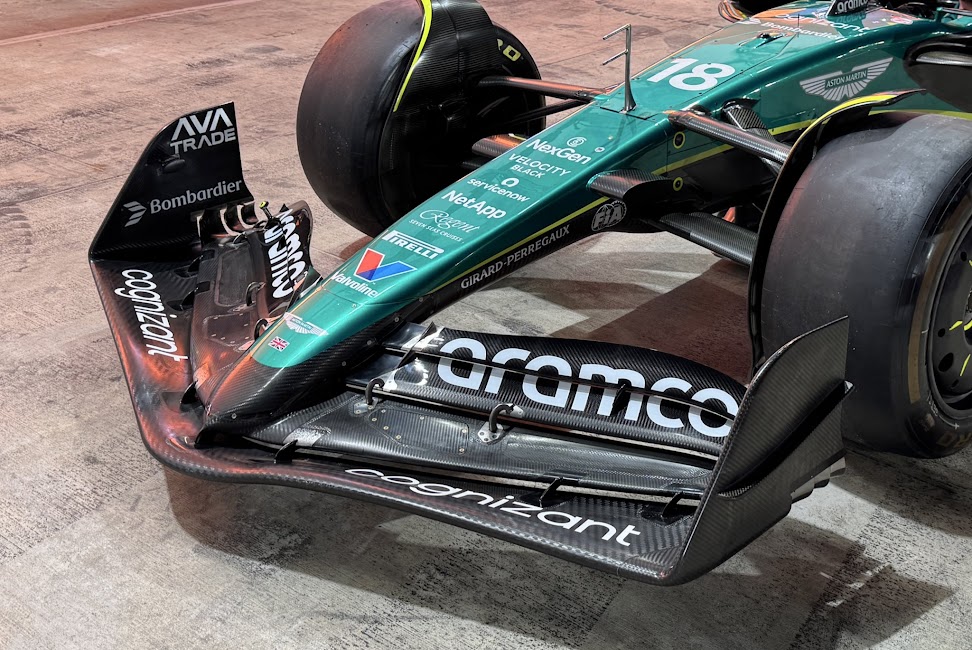

ではアストンマーティンAMR24のフロントウイングを見てみましょう。

ノーズ先端がフロントウイングフラップ先端まで伸びてきています。

これではノーズ下に流れる気流の量が少なく、フロントで強力なグランドエフェクトが発生させることができない。

これによってアストンマーティンはフロントの入りが悪く、予選で出遅れるという場面が昨年は幾度か見受けられました。

次に、フロントウイングの高さについて見ていきます。

フロントウイングの高さは当然低くすることが望ましいです。

高くすることで、ノーズ下に流れる気流の量は増えます。

しかし、現行マシンにおいてダウンフォース発生の主な原理はグランドエフェクトです。

ノーズを高くするということは、それだけ床面積が広くなってしまうことを意味しており、グランドエフェクトによる効力は薄くなってしまいます。

ノーズを高くすることによるデメリットはそれだけではありません。

前面投影面積増によりドラッグも増えてしまいます。

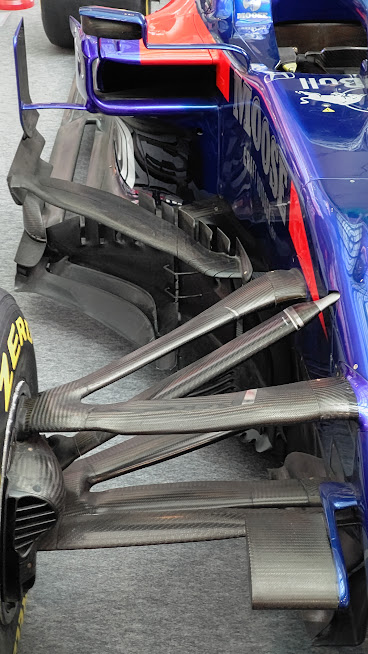

写真のRBのマシンはシーズンを通してこのノーズの高さを一貫して変えませんでした。

それは敢えて変えなかったのか?変えられなかったのか?

私は後者だと考えています。

フロントの空力を変更するということは、後方の気流の流れもガラッと変わるということ。

マシンの変更はノーズの高さだけでは済まなくなってくるのです。

RBはそれによりマシンバランスが大幅に変わることを嫌い、変えなかったのではないかと考えています。

アウトウォッシュの発生のさせ方

次にアウトウォッシュの発生させ方です。

F1のダウンフォースの基本はフロントから。

フロントのダウンフォースの量は多く、後方に向けて流す気流が乱れてしまっていては後方に向けて流れる気流が乱れダウンフォースの発生に至らない。

現行レギュレーションにおいて重要視されていることは如何にして強いアウトウォッシュを発生させられるか?

フロントウイングから発生するアウトウォッシュの重要な拠点は翼端板にあります。

翼端板は大きすぎたり、直線的な形はドラッグの要因にもなるので注意が必要です。

翼端板の下部には切り欠きを設けてアウトウォッシュを強力にしようと働きかけています。

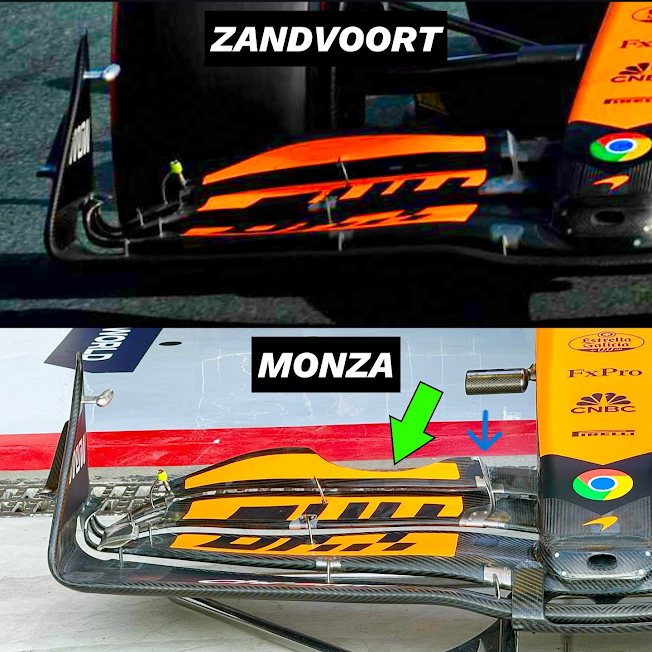

しかし、翼端板からできるアウトウォッシュは実はそれほど強力ではない。

そこで、マクラーレンは翼端板とフラップの接続部を削り、内側に捲れを作った。

これにより、アウトウォッシュを一極集中させ、より強力なアウトウォッシュを作り出す。

こちらも前回のレギュレーションで注目されていたY250ボルテックスを応用したような作りです。

この構造を取り入れたマクラーレンは後半戦もパフォーマンスを発揮し、他のチームがそれに続くように真似をしていきました。

メルセデスW15がシーズン開始当初にフラップ最上段を極限までに削った所謂”ワイヤー・フラップ”と呼ばれるフロントウイングを持ち込んできました。

当初はY250ボルテックスを応用した、次期レギュレーションの実験とも見られていました。

しかし、私の見解は先ほどフラップの下りで説明した通り、気流の跳ね上げすぎによるドラッグ増を嫌っているだけと考えます。

今回はローンチ目前ということで、現行レギュレーションにおける正解を探ってみました。

現行レギュレーションが施工されてから4年目のシーズンです。

各チームが現行レギュレーションマシンをどこまで熟成させることができたのか?

答え合わせは2月終わりのバーレーンテストで確かめてみましょう。

コメント