サウジアラビアから一週間、第6戦マイアミグランプリの開幕です。

レッドブルのアップデート2弾はどのようなアップデートを入れてくるのでしょうか?

そしてここでは今シーズン2度目のスプリントフォーマットが採用されるレースウィークです。

マイアミは気温が高いことが予想されます。

レッドブルの様にタイヤに厳しいチームは苦しむことになりそうです。

イングセッティングの確認

では一週間ぶりのウイングセッティングの確認に移っていきます。

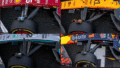

トップ4のウイングです。

やはりストップ&ゴーサーキットだけあって、ウイングフラップは寝かせ気味。

薄くて軽いものを持ち込んできました。

フェラーリのみが他のチームよりも僅かに立っている。

フェラ-リのストレートスピードは他のトップ4に比べると速いので、こういったセッティングにできるのではないかと考えます。

フェラーリのディフューザーは前回紹介した通り、他のトップチームとは違って中央部分のこぶによって渦流をコントロールする仕様になっているので、そこの理解も兼ねた上で最適なセッティングを目指すことがカギになってきます。

F1パフォーマンス分析、5戦終了、トップ4のマシンのポテンシャルを探る。 – アルボンノート

ほかのチームよりもフラップを立てたもう一つの理由としては、雨予報と読んだからではないでしょうか?

しかし開幕のオーストラリアでは、雨予報を読んで失敗している(実際に雨は降ったものの)ので正直心配なところです。

レッドブルはアッパーフラップのチップ部分を削った仕様を継続して持ち込んできました。

レッドブルはウイングフラップのレパートリーが無い上に、この部分の大規模アップデートは今のところ見込めない。

ストレートのトップスピードを伸ばすのには必要不可欠になっています。

マクラーレンはフラップ翼端間(チップ部)のスロットギャップが大きいものを唯一使用しています。

空力効率的に明らかに良いと思いますが・・・何故他のチームはやらないのでしょうか?

続いて中団勢のセッティングを確認しましょう。

全体的に薄めのウイングセッティングが目立ちます。

そんな中でもアストンマーティンは立ち気味に対応しているか?

アストンのマシンはアンダー気味のマシンなのでフェラーリとは違った理由だと考えます。

こうしてみるとアルピーヌのウイングの薄さが中団勢の中では際立って見えます。

特にロワフラップの薄さです、モンツァかというくらい薄いです。

タイヤ負荷が低いからと言って薄くし過ぎると、曲がらないので舵角を必要以上に切る。

そうするとかえってタイヤ負荷が増えてしまうという悪循環には気を付けたいところ。

特にドゥーハン、セクター1の高速コーナーで鈴鹿のような二の舞を踏まないように気を付けたいところ。(DRSが作動したままコーナーリングしたとは言え)

ハースのロワフラップはトップチームほどではないがV型のフラップを採用している。

リアの空力効率は他の中団勢よりも優れているのではないでしょうか?

そしてRB、サウジアラビアに引き続きかなり薄めのウイングを用意してきました。

よく見ると上下フラップ間に隙間ができています。

そもそもRBはドラッギーなマシンなので、こうしないとストレートで勝負にならない。

しかしそうするとダウンフォースが足りずにアンダーが出る、サウジアラビアの際にはドライバーから曲がらないと無線が入っていましたから。

一段階柔らかくなったことで変わるタイヤ戦略

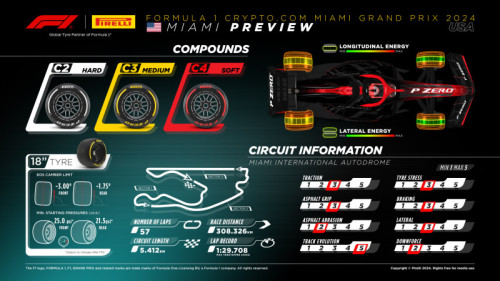

昨年のマイアミGPでは、ハード→C2、ミディアム→C3、ソフト→C4でした。

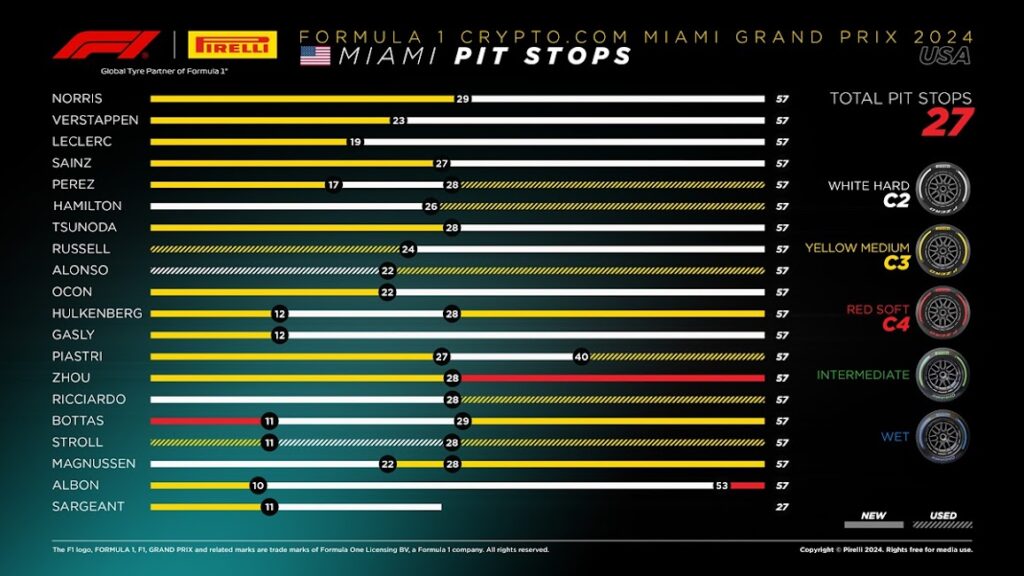

決勝レースでは、ミディアム→ハードかハード→ミディアムの1ストップの繋ぎでレースを完結することができました。

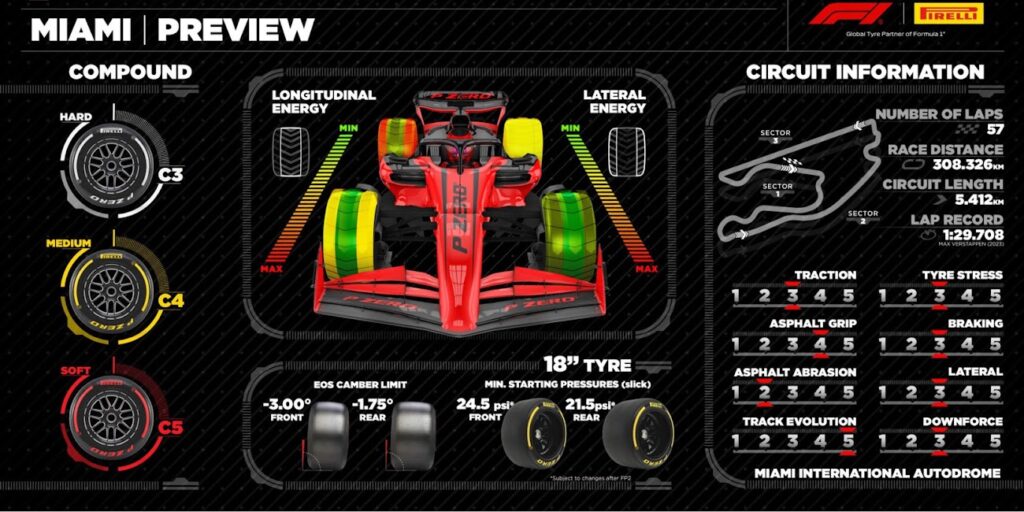

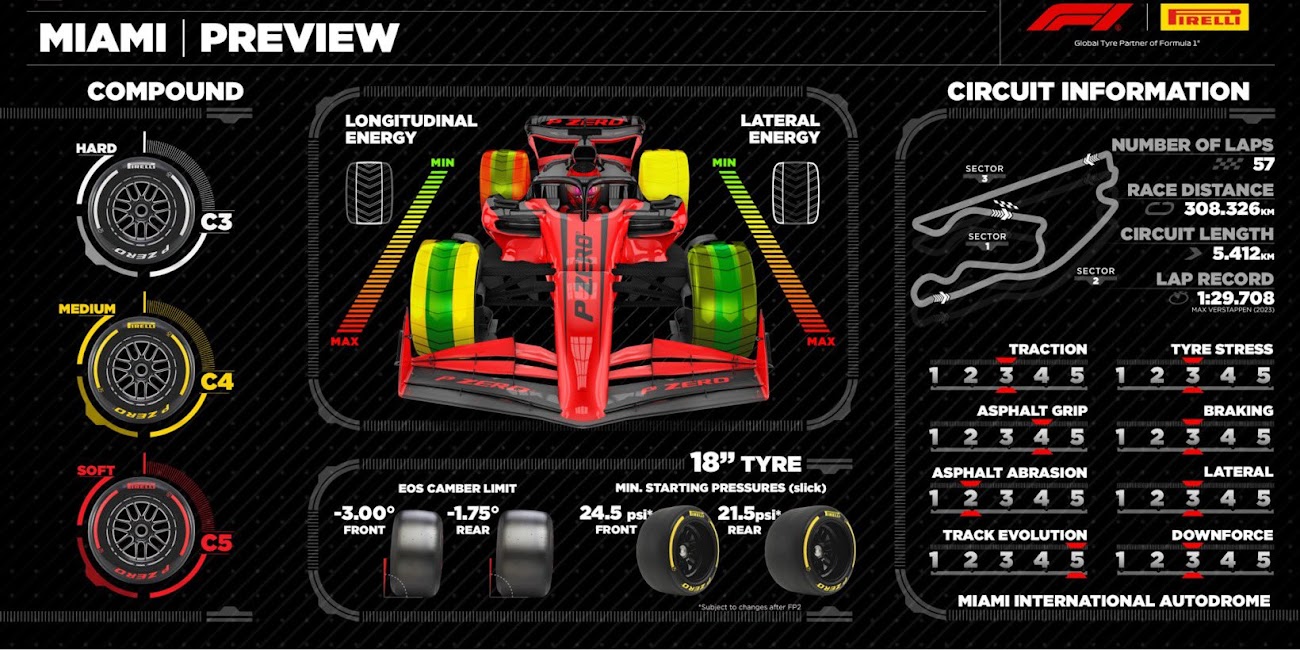

マイアミはストレートが長いですが、エンジン全開率は56%と実は意外に高くない。

そのため、オーバーテイクポイントは限られてしまい、思っている以上に追い抜きが難しいコースです。

しかし、今回はハード→C3、ミディアム→C4、ソフト→C5と昨年よりも一段階柔らかいタイヤが導入されることとなっています。

これによってピット戦略は変わるはず、運営側の目論見としては、1ストップによるパレードレースは避けたいと考えているはず。

昨年の決勝レースの気温は29℃、路面温度45℃とマイアミは高めです。

セクター1を除くとこのコースは基本ストップ&ゴーサーキットなので、タイヤに掛かる負荷自体は少ないのですが、前述通り路面温度は高いので、熱管理という観点においては厳しいでしょう。

そうなると必然的にタイヤに厳しいチームのマシンは苦戦を強いられることになりそうです。

ただ、天気が良いのは土曜までの様で、日曜日は雨予報となっています。

その点も踏まえて各チームの対応に注目が集まります。

コメント