初日は今年も名古屋市内で観光しました。

本当であれば鈴鹿により近いところに取りたいのですが、鈴鹿に来る人たちが来年分もホテルを抑えてしまうため、頑張っても名古屋駅周辺にしか取れないというのが現状。

しかし折角鈴鹿に来た以上は全てを楽しみ尽くしたい。

そのような思いで初日から観光を楽しんできました。

本番は2日目、マシン分析とピットストップ練習のタイム計測。

”観る力”を付けて必ず鈴鹿に帰ってくると誓って一年。

私の”観る力”はどれくらいついたのでしょうか?

実は木曜日の過ごし方が一番大事

ここでマシンをよく見ておかないとどのチームが速いのかが、さっぱり分からないまま金曜のセッション初日を迎えてしまうことになります。

木曜日にやることは沢山あります。

- ピットウォークにおけるマシン分析

- ミニセクタータイム計測区間確認

- ピットストップ練習タイム計測

- アルボンノートの宣伝(笑)

です。

長文にはなってしまいますが、一つずつ説明していきます。

鈴鹿サーキットに帰還!

その前に鈴鹿サーキットまでの経緯を少し話していきます。

朝4時20分に起き、直ぐに支度をして4時40分頃にはホテルを出発です。

外は5時前だけあってまだ空は真っ暗です。

しかしホテルの周辺は飲み屋街ということもあり、思っているほど人通りは少なくありません。

ホテルから30分ほどかけて名古屋駅に到着です。

まだ木曜ということもあり、駅にはそこまで人はいませんでした。

5時半の電車へ最寄り駅の白子へ出発。

6時17分に白子駅に到着しました。

駅前はすっかり鈴鹿仕様の総称です、これをみるといよいよだという感じになります。

今年のタクシー、バス乗り場の待ち場はこのような感じでした。

ですが、私は敢えてバスを使わず歩いていきます。

鈴鹿サーキットには歩いて帰るときめていましたから。

駅を出ると大通りに出ます、暫く行くと右折してサーキット道路に出ます。

右折直後の景色です、まだサーキットらしきものはこの場所からは確認できません。

そこから更に20分ほど歩くと、鈴鹿サーキット稲生駅の横まで来ました。

漸くサーキットの観覧車が見えてきました。

起伏の激しい道で体力も削れるかと思いますが、まだまだ歩きます。

その先に進むと高速道路とをつなぐ大きな交差点に差し掛かると、漸くサーキットの全貌が見えてきました。

そして遂に到着。

このために一年間頑張ってきました、到着すると色々と感慨深いものがあります、タダイマスズカ!

ピットウォーク+マシン分析

では木曜日において最も大事なマシン分析について触れていきます。

サーキットに到着して、やっと帰ってきたと余韻に浸るのも束の間。

開場時間と共にピットウォーク待機列にすぐさま並びます。

木曜日にも関わらずこの人の多さです。

人の入りだけでしたら明らかに昨年以上です。

グランドスタンド下の通路からピットに向かっていくわけですが、並んでいるお客さんたちの映像が流し出されています。

因みに私も少し移りました、アルボンノートを全力アピールです(笑)。

あれだけの行列だったにも関わらず、待機列はかなり前の方に付けることができました。

ゲートオープンと共にダッシュするファンも見受けられます。

怪我は厳禁です、私はゆっくり歩きます。

情報によるとアップデートを入れているチームは約5チームとのこと。

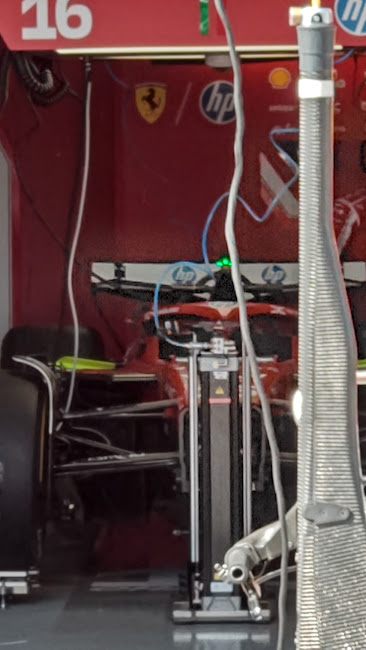

私が真っ先に向かった先はフェラーリのピット。

ティフォシということもありますが、噂によるとフロアアップデートが入るという噂を聞いていたので気になって仕方ありませんでした。

フロアの確認は残念ながらできませんでしたが、ウイングセッティングを見る限りでは、ミディアム気味のダウンフォースセッティングの様に見えます。

ターンインが鋭いマシンですが、ここ二戦はリアが不安定で立ち上がりに課題を持っているこのマシン。

ストレートスピードを犠牲にしないようにしつつもコーナリングにも配慮した中間的なセッティングと見ました。

レッドブルのピットが凄いことになっています。

それが両隣のメルセデスとフェラーリのピット周辺になだれ込んでいる感じでかなり混んでいます。

セッティングの確認がまともに出来ません。

辛うじて撮れた一枚がこちらになります。

ウイングレパートリーが少ないレッドブルですが、僅かに寝ているに見えます。

後々確認したところ、エンジンカウルに変更点が。

前戦まで付いていたルーバーが撤去。

更にリアコーナーとリアサスペンションアームに変更点があるようです。

レッドブルはフェラーリ同様にリアの挙動に問題があるようなので、その見直しを徹底的に図ってきたということになるようです。

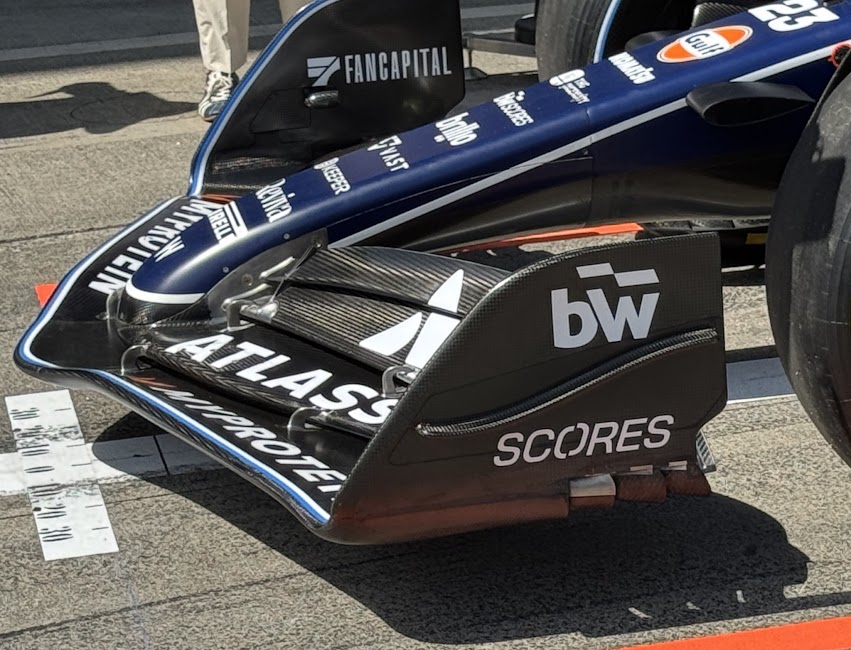

ウィリアムズはフロントウイングを中心としたアップデートを投入してきました。

フロントイングフラップ最上段の前後幅を僅かに広げてきた。

現行マシンにおけるフロントウイングの使い方は跳ね上げるのではなく、フレキシブルを使ってフロア下に多くの空気を取り込むという使い方が主流になってきています。

多少跳ね上げてもサスペンションアームで抑えつけることが可能という結論に至ったのでしょうか?

更に翼端板後端の切り欠きにも変更が加えられており、下部が抉れているような形になりました。

これはアルピーヌなどにもみられるような形状であります。

翼端の形状変更は基本的にアウトウォッシュの強化になります。

メルセデスのウイングは他のチームよりも若干寝かせ気味です。

メルセデスのパフォーマンスが強力な理由についてはサスペンションアームの配置と理解度がマクラーレンに次いで高いということです。

特にサスペンションの配置がマクラーレンに近いということが挙げられます。

これにより、フロントウイングから跳ね上げられた気流を上手く抑え整流し、リアに向けて流しているのです。

マクラーレンは特にアップデートは入れていないようですが、リアウイングのスロットギャップはこのレースから0.5mm以内と中国から更に厳格化されます。

フラップはミディアムダウンフォース。

今のマクラーレンは多少セッティングを外しても速いはずです。

ターンインの鋭さもありつつ、なにより立ち上がりの早さと安定感が群を抜いて良いのです。

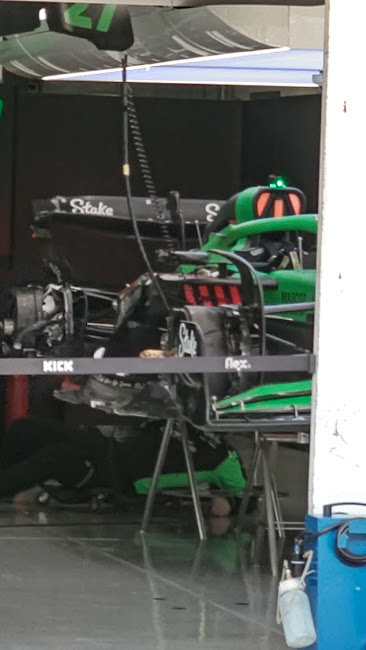

しかし今回の一番の収穫は何と言ってもザウバーがフロアを晒してくれたことです。

一番知りたいフェンス(トンネル先端)とディフューザー形状は流石に撮れませんでしたが、聞くところによるとアンダーボディにアップデートが入っているようです。

見たところエッジウイング側のフェンスが少し内側に寄っており2枚目のフェンスとの感覚が若干狭まっている。

センターライン後方に目を向けてみると、凹凸上になっておりそこでアウトウォッシュを発生させてディフューザーに向けて引き抜くような形をしています。

リアウイングのメインフラップ先端が若干せりあがっているように見えます。

しかし湾曲はU字型のままであり、全体的なダウンフォース量は多いものの、マクラーレンやフェラーリのようなV字型に比べて空力効率は落ちるはずです。

ピットウォークを一通り終えて、ストレートウォークに移ります。

今年は東コースを再舗装したという話を聞いているので、これがラップタイムやタイヤ持ちにどう影響を与えるのか。

ミニセクター計測区間確認

午前一杯はピットウォークに参加しマシン分析です。

次にミニセクター計測区間の確認の為、コース外のスタンドを歩きます。

昨年は1・2コーナーと、S字区間の計測を行いましたが、今年も1・2コーナーとS字区間の計測にしました。(昨年との比較をしたい)

ピットウォーク終了の出口で1・2コーナーの計測開始地点を確認。

計測開始地点は今年もこちらの50mボードにノーズが差し掛かったところからスタートにしたいと思います。

ピットウォーク終了後に少し休憩をし、直ぐに各コーナーのスタンドを歩きます。

計測終了地点は2コーナー出口の縁石の切れ目にノーズが差し掛かったところまでとします。

続いてS字区間(3~5コーナー)の計測地点を決めます。

計測開始地点は1・2コーナーの計測終了地点と同じ位置から。

S字区間の計測にはこのあたりの席で計測するのが望ましいです。

計測開始地点も良く見えて

終了地点も良く見えます。

終了地点は5コーナー出口の内側の縁石の切れ目までとします。

実際にお客さんが座ってみないとどう見えるかが分かりませんが、明確な基準となるものを決めておかなければ計測の基準が滅茶苦茶になってしまいます。

今回は計測しない地点でも、今後計測する機会があるかもしれないと思ったので、引き続き歩きます。

スタンドを歩くのはまるで登山の様です。

しかし丁度セーフティカーによるスピードトラップテストが始まりました。

知り合いのF1ファンによるとこの区間でドリフトしながら走るセーフティカーが圧巻とのこと。

AMGGTブラックシリーズのセーフティカーがスキール音をさせながら限界で攻めています。

確かに圧巻でした。

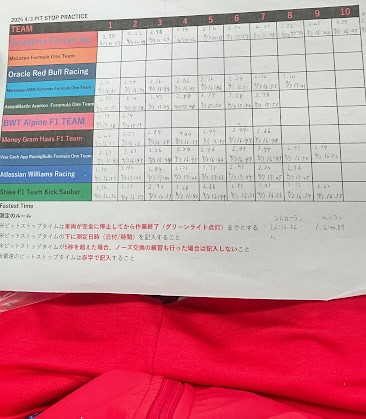

ピットストップ練習タイム計測

一通りミニセクター計測区間の確認が終わると大体3時くらいになりました。

3時過ぎに行われるのは、ピットストップ練習です。

今年も全10チームを一人で計測しています。

その為には場所が重要。

場所はグランドスタンドV2席中央のやや上段。

全体が見えればいいのでわざわざ最上段まで行く必要は無いのです。

寧ろ距離が遠過ぎるとシグナルが見えづらくなってしまいます。

位置的にコンストラクターズランキング5位のチームが正面に見える辺りが良いです。

今年の場合はアストンマーティンのガレージが正面に来ます。

それではペンと測定用紙、ストップウォッチを持って測定開始です。

各チーム動き出しがバラバラですが、フェラーリは今年もピットウォーク中に少し練習していました。

午後のピットストップ練習を最初に始めたのはアストンマーティンです。

その次にフェラーリ、少し間を置いてハースとザウバーが動き始めました。

RBとメルセデスがほぼ同時に動き出しました。

この時点で約4チームが練習中、どのチームが動くか常に見張っている必要があります。

サーキットのメインゲートクローズが近づく中、5時に漸くウィリアムズが動き出しました。

ウィリアムズは短時間で何度も練習を重ねます。

中々動かないマクラーレン・レッドブル・アルピーヌ。

諦めようとしたところアルピーヌが少しだけ練習をしてくれました。

結局マクラーレンとレッドブルは練習せず。

各チーム毎でピットストップ練習に課題を持ってやっているのが観察していて中々面白いところです。

通常のピットストップを多く行うチーム、ノーズ交換などの有事に備えた練習を多くするチームなど、自分たちの力量に合わせて練習を重ねている所がまた面白いところです。

この日の最速タイムはまさかのメルセデス2.06秒。

メルセデスはピットワークが正直苦手な部類に入ります。

ピットストップ練習のタイム計測は何度もやってきましたが、何故かメルセデスはピットストップ練習のタイムは毎回速いのです。

そこが面白くて不思議なところです。

ピットストップ練習の見学以外にもドライバーやスタッフによるコースの確認。

ラジコンで遊ぶハースのオコンといったように、ドライバーや関係者が多く顔を出すなど見どころは沢山あります。

アルボンノートの宣伝

今年の鈴鹿でやりたかったことの一つに挙げた、アルボンノートの宣伝、並びに全国のF1ファンとの交流。

日本GPのレースウィークが始まる以前にSNSを通して、アルボンノートの紹介などはさせて頂きましたが、果たしてどのくらいの方々に認知されているのか?

では最初に紹介するのはこちらのマシンの模型をヘルメットに付けた親子。

昨年もこちらの親子とはお会いしているのですが、作り込みが凄いです。

マシンのリアウイングにはなんとDRS機能が搭載!

昨年は約5kgもあったこのヘルメットを骨格から見直したことで約3~4kgの軽量化に成功したそう。

昨年はアルピーヌのピットに入れてもらったようです。

今年もアルピーヌのピットから出てきたところをお声がけしました。

「おお!アルボンさん!」と開口一番嬉しいお声がけ、1年越しの再開でしたが、覚えてていただけたのが何よりも嬉しいです。

特に息子さんの方はアルボンノートを通して技術面にも興味を持ち出してくれましたそうです。

そういって頂けることが自分にとっては何よりも嬉しいことです。

とは言っても最初のうちは何から勉強していいものなのか分からないところ。

F1を学ぶには空力から始めることが一番の近道です。

いつか技術的にも詳しくなってより深い視点でF1が見れるようになって欲しいと思います。

続いてご紹介するのはドライバー20人のヘルメットの模型を付けたヘルメット少年。

事前にお会いしたいと連絡を受けておりこうして漸くお会いすることができました。

ドライバーのヘルメットはガチャガチャのカプセルから作られており、なんとバイザーも開閉することができる。

フェラーリのスポンサーであるIBMのロゴを頑張って作りました!と力説してくれました。

近くで見るととても学生さんが作ったとは思えないクオリティの高さ。

それは国際映像でも沢山切り抜かれるわけです。

兎に角こちらの2組の方たちの創作意欲、情熱は私自身も見習わなければならないと強く感じました。

三組目はこちらのお茶目なハースの着物を着た方。

こちらの方は自作ヘルメットでハースからお墨付きをもらっている凄い方。

ハースのスタッフとは最早友達のような関係の様です、想像のつかない世界です(笑)。

面識はなかったのですが、お声がけしたところ、「あ、アルボンノートの方」とまさかの知って頂いているという、なんとも光栄なことです。

ハースのスタッフと友人関係を築ているだけあって英語が非常に堪能なようです。

アルボンノートは英語でもまとめた資料があったりするのですが、ノートに英語を書いてまとめるやり方もいいなぁ、とおっしゃってくれました。

やはり凄い方は何処までも勉強熱心です、こちらの方の姿勢も是非見習いたいです。

私も英語を勉強する必要があるのですが、有難いことにお勧めの教材や参考書を紹介して頂きました。

鈴鹿から帰ったら早速探してみる予定です。

今年は”動く”をテーマにして活動していますが、この日思ったことはやはり動いて不正解だったことは無かった、ということです。

そしてアルボンノートが思った以上に全国から認知されていることを大変うれしく思います。

そして今年もFトモの皆さんと記念写真です。

初対面の方もアルボンノートを認識して頂いて有難い限りです。

鈴鹿サーキット入り初日から収穫沢山。

とても楽しく有意義な一日となりました。

いよいよ3日目はフリー走行が始まります。

どうなっていくのでしょうか?

コメント