シーズン最初のトリプルヘッダーが終了し、今シーズンの各チームのマシンポテンシャルが大分明らかになってきました。

ここまでシーズン4勝のマクラーレンは、オン・ザ・レールの走りで危なげが全くない。

マクラーレンのマシンを所々真似ているメルセデスは、少し遅れながらも追従している。

メルセデスについては後述します。

一方対抗馬と目されたフェラーリは昨シーズンに比べて低調なスタートです。

フロアアップデートが入り浮上してきたものの、マクラーレンとの差はまだ少し離れている。

レッドブルは、セッティングやタイヤの温め全てにおいてスイートスポットが狭く扱いづらいマシンとなっています。

その要因は何処にあるのか?それを探っていきたいと思います。

車高変化に柔軟なマクラーレン、過敏なレッドブル

先ず注目していきたいのは、フロアとディフューザーの造りです。

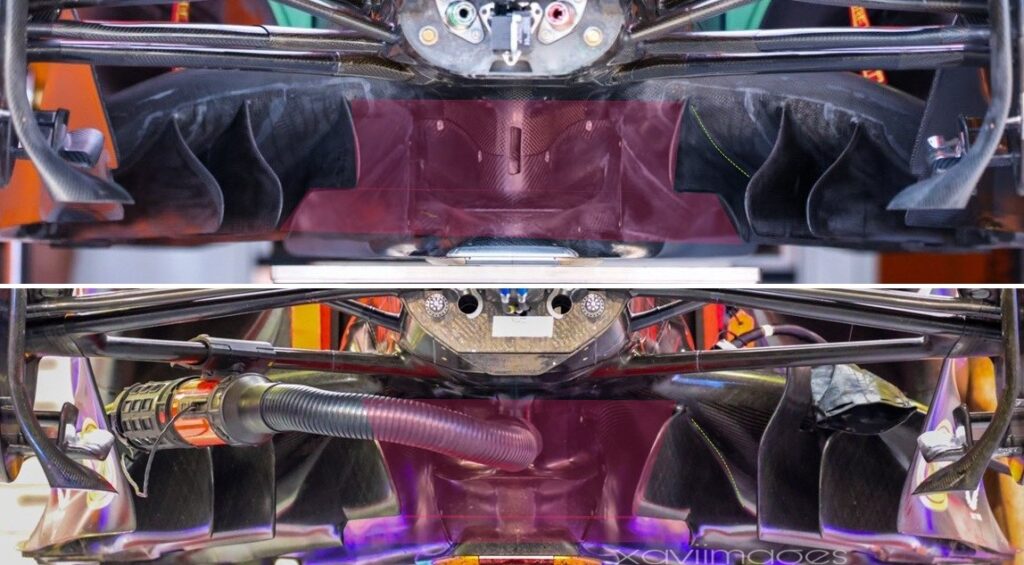

これは、マクラーレン(上)とレッドブル(下)のフロアの造りです。

注目して頂きたいのはフロアの中央のトンネル部分。

この部分はトンネル内部を通過し、ディフューザーに向けて気流が流れて行く場所です。

写真を見るとマクラーレンの方が、中央とトンネルの面積が広く、逆にレッドブルは狭い。

広い方が、リア(フロア内)に向けて流れる気流が多く、純粋にリアのフロアダウンフォースが強力であることを意味している。

ダウンフォース発生の基本原理は空気量の多さが大前提。

マクラーレンMCL39はフロントのフロアダウンフォースだけでなくリアのフロアダウンフォースも強力、その為立ち上がりのトラクションの掛かりが群を抜いて良いのです。

対するレッドブルRB21はリアに向けて流れる気流が少ないため、高速域でどうしてもフロアダウンフォースが不足しアンダーを引き起こす原因となっている。

マクラーレンの最速の要因はもう一つ、それは車高の変化に対して柔軟であること。

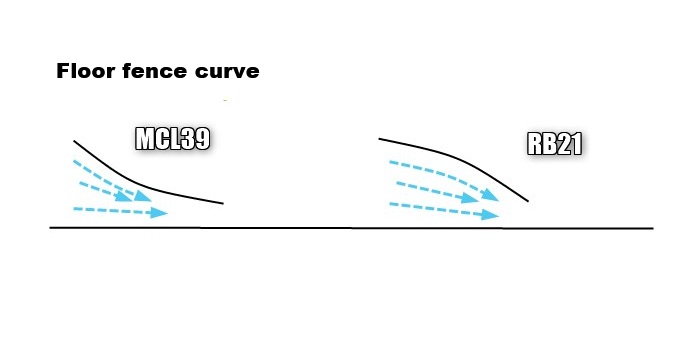

上の図はMCL39とRB21のフロアフェンスの曲線形状を模したものである。

フロアフェンスはフロアトンネルの入口であり、そこにどのようにして空気を流すかでフロントのフロアダウンフォースの作られ方が違ってきます。

MCL39は奥に行くにつれて緩やかに狭くなっていくのに対しRB21はその逆で一気に狭まっている形。

緩やかな分負圧の発生もその分緩やかなわけですが、そこをカバーしてくれるのは前述の通り、幅広のフロア中央部とトンネルです。

多少空力に対して鈍感ですが、空気量の多さがダウンフォースを増加してくれます。

ですからSF-25やRB21の様に突然挙動を乱すということがあまりありません。

この造りによって、車高変化に対しても柔軟です。

多少車高が変化しようが、緩やかな下向き曲線形状のフェンスのお陰で受ける影響が少なくなっています。

確かにRB21の様に急激に狭めることによって、それだけ負圧は強力になるわけですが、車高の高さが機能性に影響を及ぼしやすい

それだけでなく速度域に応じた対応ができないため、高速域では機能しても気流の流れが遅くなる中低速域では、車高が沈んでくれず、コーナリングでもたついてしまう。

鈴鹿やサウジアラビアのような高速サーキットではまだ対応できるようですが、次戦のマイアミはストップ&ゴーサーキットです。

レッドブルはサウジアラビアから3週続けてアップデートを入れてくるようですが、ここで中低速域のパフォーマンスをどこまで改善できるか?

フェラーリのフロアの形も見てみましょう。

フロア中央部分はレッドブルより狭いです、しかしフロアフェンスの曲線形状はマクラーレンを模倣したような緩やかな下向きの形状です。

フロア中央=レッドブル、フロアフェンス=マクラーレンと言ったところでしょうか?

そしてフェラーリの場合最も内側のフェンスの切り欠きを大きくしていることで、センターラインに流す気流の量を確保しています。

これで狭めの中央部分を補おうとしています。

トップ4のディフューザー

トップ4のディフューザー形状を見ていきましょう。

先ほどの章に続いて、車高変化による影響というものを考えながら見ていただくと良いと思います。

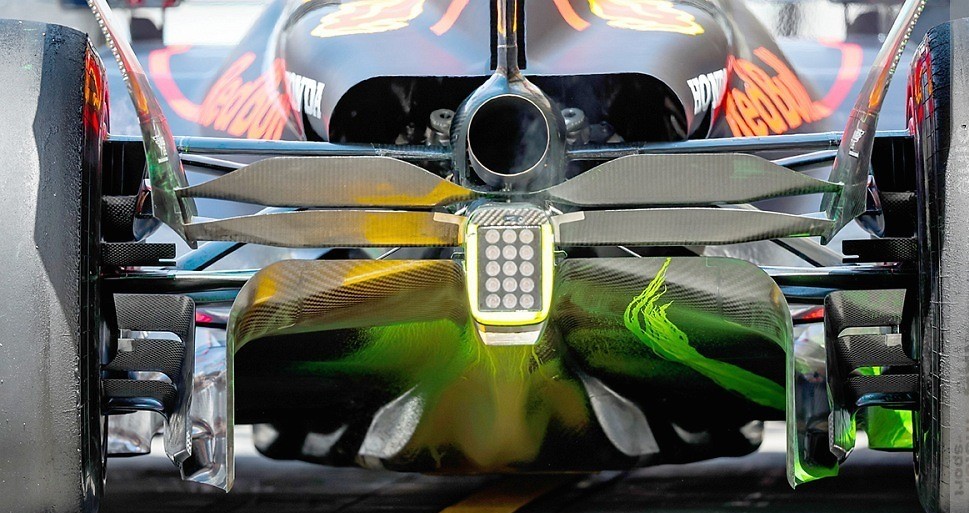

マクラーレンのディフューザーです。

ディフューザーセンターラインが底上げされており丸みを帯びているデザイン。

こうすることによって、ハイダウンフォースによって車高変化が起きてもストールする可能性が無くなる。

そしてフロントフロアから流れて来る気流の量は多いので、多少鈍感でも空気量の多さでリアダウンフォースを稼ぐことが可能です。

そしてマクラーレンのディフューザー、特にセンターラインがRB19に似ている気がします。

ディフューザー丸まり具合こそ違えど、レッドブル(ニューウェイ)のマシンコンセプトを最も上手く拾えているのがマクラーレンだと思います。

今シーズン成績が良いメルセデスのディフューザーです。

マクラーレンを模倣していることがよく分かるかと思います。

初期のW13に比べディフューザーは小さくなっているものの、センターラインは緩やかな上昇曲線を描いており、空力効率はかなり良くなっています。

つまりです・・・フロアフェンスの入口とは逆の処理をしてやればいいのです。

ということを踏まえてレッドブルとフェラーリのディフューザー形状を見てみましょう。

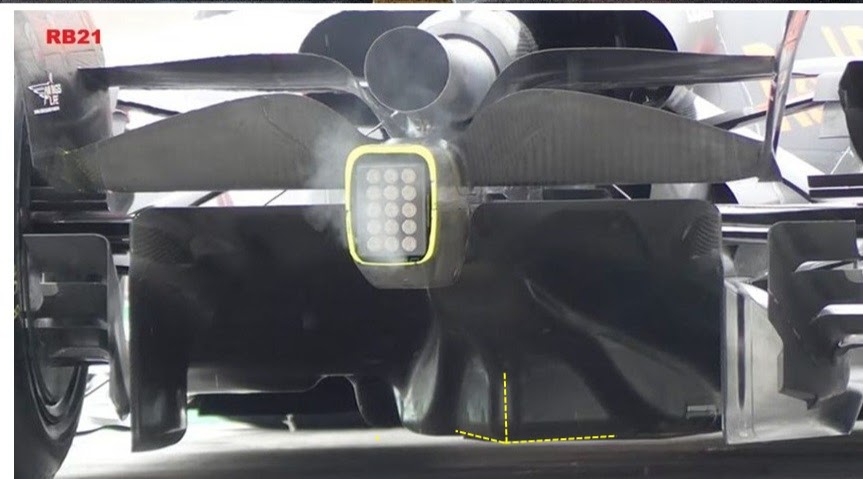

RB19では丸みを帯びたディフューザーを採用していたにも関わらず、現行のRB21では船頭型のディフューザーを採用しています。

これもフロアフェンス同様、こうすることで、路面に近い面積は増えるので、瞬発的に発生する負圧が強いのですが、車高変化の影響を受けやすい形状になっています。

感度が敏感な分ストールを起こす可能性が高くなる、そうすると車高を上げて対応するか、硬い足回りを採用して車高変化を起こしにくくするかという選択肢に絞られてきます。

ディフューザー後端にこぶができています。

ここで渦を発生させてセンターラインに這わせることでスリップ角が付いた時やポーパシングした際に起きる気流のストール、それによる空気の剥離を防ぐためのものと考えられる。

昨シーズン後半に採用していた船頭型から進化させたような形。

少なくともレッドブルのようなことにはならないでしょう。

日本GPの予選比較

最後に上述の分析を踏まえたうえで日本GPの予選の比較動画を見て下さい。

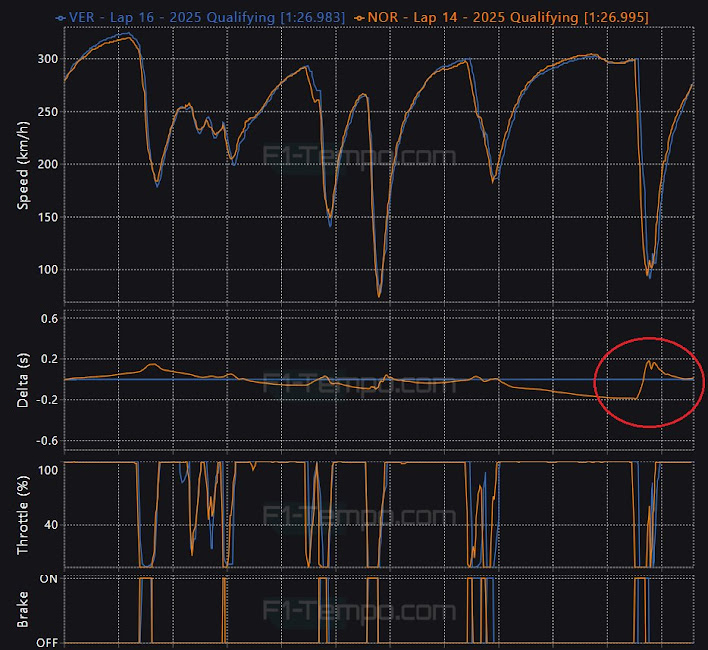

この映像は2025年の日本グランプリ予選のフェルスタッペンとノリスの比較映像です。

マシンの走行ラインや各コーナーの侵入速度がかなり分かりやすいです。

スピードプロファイルもセットで見ていきましょう。

フェルスタッペンはコーナー全体で突っ込み気味に侵入していることが分かります。(ブレーキが遅い)

1~2コーナーでアンダーが出てしまっているフェルスタッペンは立ち上がりを早くしようとするもリアに安定感がなくノリスの様に踏み切れていません。

それでも早く立ち上がろうとしており、動画を見ていただけると分かるのですが、2コーナーの出口は縁石一杯のコーナリングとなっています。

その後は、ブレーキングを遅らせる、立ち上がりでノリスに後れを取るといった流れですが、最後のシケインで大逆転しています。

ノリスはフェルスタッペンよりもかなり手前でブレーキング。

大事に行き立ち上がりで稼いできましたが、その大事さが一歩及ばなかった原因だと思います。

以上が今回のマシン分析になります。

正解はマクラーレンの様に空力感度が鈍感かつ大量の空気量確保によるフロアダウンフォースの増加。

その実現のためには角ばったデザインや気流を急激に下げるといったマシンデザインは論外です。

あくまで緩やかにそして流線形(丸みを帯びた)デザインを採用することが、成功の最も近道となるのです。

コメント